Kein Copyright für Kunst aus Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz kann keine Werke erzeugen, die von US-Copyright geschützt wären. Das bestätigt die zuständige US-Behörde.

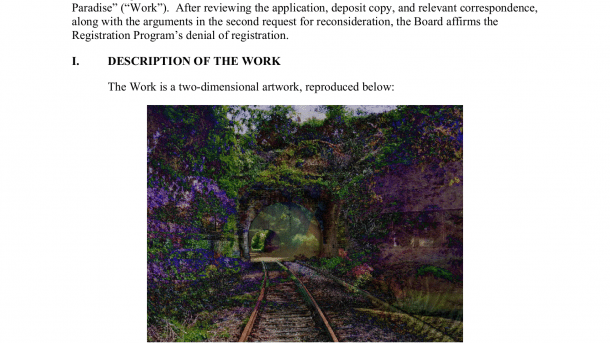

Faksimile aus der Entscheidung des US Copyright Review Board vom 14. Februar 2022 mit Wiedergabe des nicht geschützten Bildes "A Recent Entrance to Paradise"

(Bild: US Copyright Review Board)

Copyright-geschützte Werke müssen von Menschen oder mit deren Zutun erzeugt werden. War nur Künstliche Intelligenz am Werk, gibt es keinen Copyright-Schutz nach US-Bundesrecht. Das stellt das zuständige Copyright Review Board erneut fest. Steven Thaler, Eigentümer eines Computers, ist auch im dritten Anlauf gescheitert, eine von seinem Computer erzeugte Darstellung namens "A Recent Entrance to Paradise" im Copyright-Register eintragen zu lassen.

Bereits im November 2018 hat Thaler versucht, seinen behaupteten Copyright-Anspruch zu registrieren. Als Urheber gab er dabei eine "Creativity Machine" an. Das Bild sei "autonom durch einen Computeralgorithmus" erstellt worden; er selbst sei Eigentümer der Maschine, sehe sich als deren Auftraggeber an, und wolle die Rechte an dem computergenerierten Bild als Auftragswerk für sich selbst registrieren.

Solche "Work for Hire"-Registrierungen sind in den USA üblich, wenn Personen unter bestimmten Umständen für einen Arbeit- oder Auftraggeber ein Werk anfertigen – man denke an Schauspieler in einem Film oder Orchestermusiker. Die Rechte an dem Auftragswerk liegen dann häufig beim Auftraggeber, nicht beim faktischen Urheber.

Zum dritten Mal gescheitert

Das US Copyright Office lehnte die Eintragung im August 2019 ab; Thaler wandte sich an das zuständige Berufungsgremium Copyright Review Board (CRB): Die Ablehnung sei verfassungswidrig und nicht durch Fallrecht untermauert. Mit dieser Argumentation konnte er das CRB nicht überzeugen, sodass es die Ablehnung im März 2020 bestätigte. Zwei Monate später bat Thaler dasselbe Gremium um neuerliche Überprüfung.

Ohne Erfolg. Mit Schreiben vom 14. Februar hält das CRB fest, dass eine Eintragung als Auftragswerk für Erzeugnisse Künstlicher Intelligenz nicht möglich sind. Computer könnten, genau wie andere Maschinen oder Tiere, keine Werke im Sinne des US-Copyright-Gesetzes schaffen. Dafür sei stets kreatives menschliches Zutun erforderlich. Das CRB bezieht sich dabei auf die Rechtsprechung des Obersten Gerichts, die auf die Verbindung zwischen menschlichem Geist und greifbarem, kreativem Ausdruck der Ideen des Urhebers abstellt.

"Die Behörde muss den Vorgaben des Supreme Court folgen, die menschliche Schöpfung zu einem essenziellen Element des Copyright-Schutzes macht", schreibt das CRB, und verweist zudem auf Materialien zum Copyright-Gesetz aus 1976, Jahrzehnte-alte eigene Unterlagen und diverse Entscheidungen von Bundesberufungsgerichten. Dazu zählt nicht zuletzt die Entscheidung zum berühmten Affen-Selfie, wonach der Affe Naruto keine Copyright-Tantiemen bekommt, obwohl er eine Kamera ausgelöst hat.

KI kann keinen Vertrag schließen

Außerdem könne eine Maschine kein Auftragnehmer im Sinne des Copyright-Gesetzes sein. Dazu müsse entweder ein Beschäftigungsverhältnis vorliegen, oder eine ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung zwischen mehreren Parteien. In beiden Fällen gäbe es rechtlich verbindliche Verträge – Thalers Creativity Machine könne jedoch keine Verträge schließen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Opinary GmbH) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das CRB merkt an, dass Thaler in seinem zweiten Antrag auf Überprüfung kaum neue Argumente und kein Fallrecht vorgebracht habe. Im Wesentlichen argumentiere er, dass es besser wäre, Copryight-Schutz für Werke Künstlicher Intelligenz einzuführen. Unter anderem möchte er damit betrügerische Copyright-Registrierungen verhindern, bei denen sich jemand als Urheber eines Werks ausgibt, das tatsächlich von einem Algorithmus errechnet wurde. Solcher Copyright-Betrug kann allerdings strafrechtlich geahndet werden und zur Löschung des Eintrags im Copyright-Register führen.

- Ablehnende Mitteilung des Copyright Review Board vom 14. 2. 2022 , Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071

(ds)