Künstliche Lebensformen: Wie Pacman als Bioroboter in der Petrischale entsteht

Eine neue Generation biologischer Roboter aus Froschstammzellen kann sich selbst replizieren. Sie könnten Wirkstoffe transportieren und die Umwelt säubern.

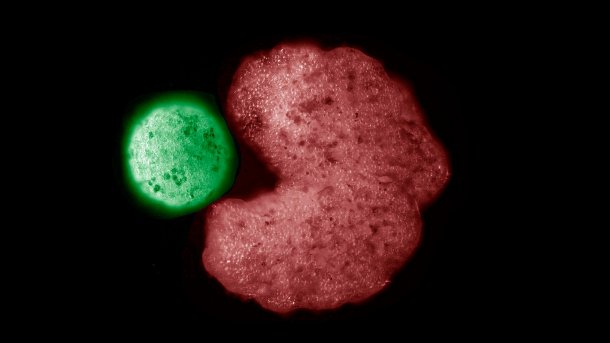

Der mit Künstlicher Intelligenz auf die optimale Form getrimmte Eltern-Bot (rot) hat Stammzellen zu einem kugeligen Bot-Kind geformt (grün).

(Bild: Douglas Blackiston und Sam Kriegman)

- Veronika Szentpetery-Kessler

Emsig kreiselt der kleine Pacman-ähnliche Zellhaufen in der Nährflüssigkeit herum. Statt aber Kügelchen in seinem Weg zu vertilgen, kehrt er kugelförmige Stammzellen zu einem rundlichen Haufen zusammen. Nach einer kurzen Reifungszeit agiert auch der neue Zellhaufen wie sein Erzeuger und kehrt fleißig weitere Stammzellkügelchen zusammen. Nach fünf Leveln ist Schluss, dann entstehen keine neuen Kehrmaschinen mehr.

Die Schöpfer dieses Experiments nennen ihre autonom agierenden lebendigen Zellhaufen Bioroboter und Xenobots. Die Forscher von der Vermont University und der Tufts University können es kaum erwarten, mit ihnen noch viele höhere Level zu erreichen, denn die Bots sollen eines Tages beispielsweise aus Patientenzellen bestehen und Wirkstoffe im Körper zustellen oder Mikroplastik in den Weltmeeren einsammeln. Nach ihrem Einsatz zerfallen sie biokompatibel und umweltfreundlich. Um diese Zukunftsversionen bauen zu können, müssen die Forscher jedoch erst verstehen, wie die Zellen zusammenarbeiten.

Ursprung der Xenobots: Zellen des Krallenfrosches

Der Name Xenobot spielt auf die Herkunft der Stammzellkügelchen an. Sie bestehen aus Hautstammzellen aus Embryos des Krallenfrosches Xenopus laevis. Im Tier entwickeln sie sich zu Hautzellen, auf denen winzige Härchen (Cilien) Schleim bewegen, um das Festsetzen von Keimen zu verhindern. Entfernt man die Zellen aber aus ihrem angestammten Biotop und setzt sie in eine physiologische Kochsalzlösung, zeigen sie neue Verhaltensweisen: Sie schließen sich selbstständig zu Tausenden zu einem Xenobot zusammen. Der bewegt sich durch koordiniertes Schlagen seiner Cilien auf einer helikal gewundenen Bahn fort und trägt neue Stammzellen für Kopien seines Selbst zusammen – eine Form der Vermehrung, definieren die Forschenden für sich.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels "Künstliche Lebensformen: Wie Pacman als Bioroboter in der Petrischale entsteht". Mit einem heise-Plus-Abo können sie den ganzen Artikel lesen und anhören.